潘定一教授课题组在《Journal of Fluid Mechanics》发表最新成果:揭示重力流界面演化机理

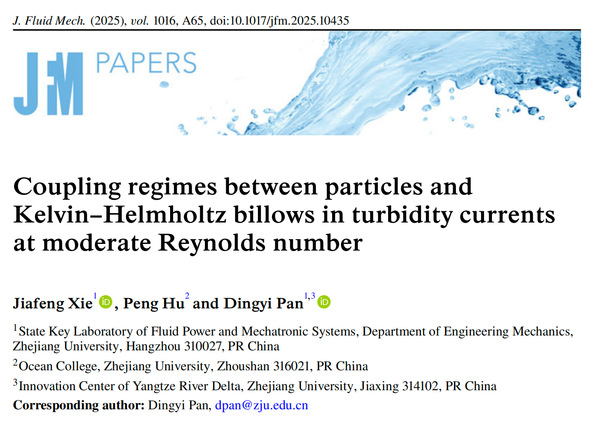

研究背景 重力流广泛存在于自然环境中,是由温度、盐度或悬浮颗粒引起密度差而驱动的流动现象,典型案例包括深海陆坡浊流、河口盐水入侵以及大气沙尘暴等。这类流动的核心物理机制之一是坍塌阶段的速度维持能力,其强弱直接决定物质输运的距离。已有研究表明,重力流在坍塌阶段的无量纲前进速度几乎不受驱动源类型影响,但沉降颗粒的非保守性会削弱驱动力,进而影响速度维持机制,而相关物理过程尚未得到充分解释。本研究聚焦盐度与悬浮颗粒共同驱动的双驱重力流,深入分析其动力演化过程,并探讨流动从盐度主导向颗粒主导转变的机制。此外,重力流分层的上界面与环境流体的剪切作用会诱发 Kelvin-Helmholtz (KH) 涡旋(图1),促进两种流体间的混合。然而,颗粒对重力流界面动力过程的影响机制仍不明确。厘清上述两种机制,对于理解自然环境中物质输运与沉积过程,尤其是海洋与河口区域的动力学演化,具有重要科学意义。

研究方法 研究团队基于开源CFD平台OpenFOAM开发了高精度和高分辨率的DNS-DEM(直接数值模拟-离散元)耦合模型。该模型通过DNS求解流体力学方程,结合DEM追踪颗粒运动,同时引入盐度对流-扩散方程,实现互溶流体动力学与离散颗粒运动的同步模拟。为验证模型可靠性,研究首先模拟颗粒群在分层流体中的沉降过程,并分析其对局部密度结构及流体混合程度的影响,从而确认模型在颗粒-流体相互作用方面的精确模拟能力。

图1 重力流的界面KH结构。

研究成果一 通过调控盐度与颗粒对水平压强梯度的相对贡献比,研究系统模拟了不同驱动条件下重力流的演化过程。结果显示,在加速阶段及坍塌阶段前期,重力流的速度变化与驱动贡献比关联较弱;随着颗粒贡献增加,颗粒沉降效应增强,坍塌阶段持续时间显著缩短。坍塌阶段的速度维持与界面KH不稳定性密切相关。颗粒主导的流动更易发生界面失稳,生成KH涡旋结构。进一步分析表明,颗粒沉降会削弱界面层化,增强剪切不稳定性,进而激发KH涡旋,涡旋又增强混合并促进流体稀释,从而进一步加速颗粒沉降。这一过程构成闭环型正反馈机制,为重力流提供持续能量补偿,使颗粒主导的流动在速度维持方面与盐度主导流动无明显差异。

图2 盐度-颗粒双驱重力流演化中盐度空间分布(颜色表示)以及颗粒流轮廓(黑线)。自左向右,颗粒对水平压强梯度的相对贡献比逐渐增大。

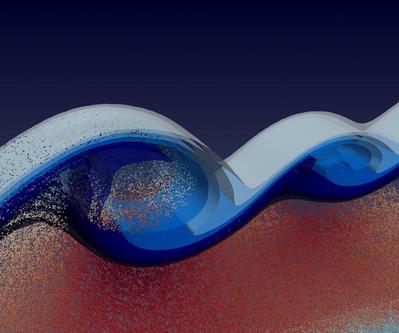

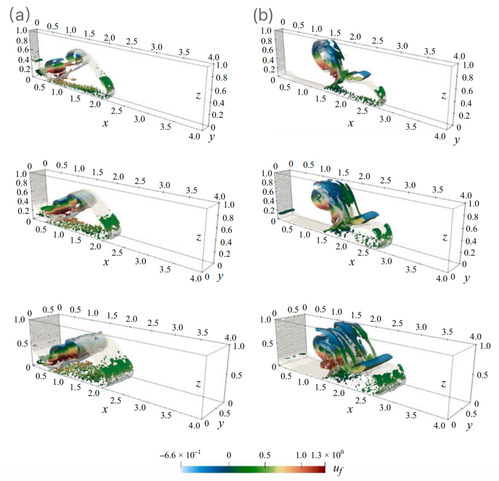

研究成果二 研究发现,颗粒重力流界面失稳的实际阈值略高于经典Richardson数=1/4的判据,这是颗粒动力学调制的结果。KH涡旋的空间合并呈现连续“辫状”拓扑;能量耗散在界面涡旋演化的早期与后期以剪切耗散为主,而在中期则以法向耗散为主。雷诺数升高会增多并增强KH涡旋,促进颗粒悬浮与流向输运,从而延长坍塌阶段。

图3 不同计算域宽度下颗粒重力流的三维涡结构演化:(a) t = 3.0时刻;(b) t = 4.2时刻

研究意义 该研究系统揭示了盐度-颗粒双驱重力流的转变及正反馈机制,阐明了颗粒重力流界面KH涡旋的形成与演化规律。研究成果为海底浊流灾害预警、河口泥沙输移预测及生态系统动力学建模等工程实践提供了理论支持和模拟工具,有望在海洋工程与环境保护等领域发挥作用。

该工作以《Transition regimes of gravity current: from salinity-driven to particle-driven》和《Coupling regimes between particles and Kelvin-Helmholtz billows in turbidity currents at moderate Reynolds number》两篇论文发表于国际流体力学权威期刊《Journal of Fluid Mechanics》。论文由浙江大学航空航天学院谢佳烽博士为第一作者,潘定一教授为通讯作者,海洋学院胡鹏教授为合作作者。研究获得中国博士后科学基金(编号:2024M752777,GZB20240656)、国家自然科学基金(编号:12222211,12172331)和浙江省自然科学基金(编号:LZ25A020005)资助。 |