期刊:Lab on a Chip (IF=5.4)

发表日期:2025年10月10日

DOI:10.1039/d5lc00772k

浙江大学胡国庆教授团队提出了一种基于微流控技术的纳米颗粒操控方法,通过结合电场和非牛顿流体的粘弹性特性,实现了高通量、精准的纳米颗粒聚焦和富集。该方法通过优化电场强度、流速和聚合物浓度等参数,克服了传统方法的局限性,并通过温度控制有效解决了高电场下的焦耳热问题,为纳米颗粒的高效操控提供了一种新的途径,具有重要的科学意义和应用前景。该研究成果以“High-throughput nanoparticle manipulation via controlled electro-elasticity and Joule heating in microchannels“为题,发表在《Lab on a Chip》期刊上。

背景知识

纳米颗粒在生物医学、药物递送、材料科学等领域具有重要应用。然而,传统纳米颗粒操控技术如超速离心、超滤等方法效率低下,且难以处理低体积样本。微流控技术因其高通量、精准操控和连续操作的优势受到关注,但现有方法在操控纳米颗粒时仍面临挑战,尤其是如何在高通量条件下实现纳米颗粒的精准聚焦。

研究方法

微流控芯片设计与制备:设计了一种直矩形微通道结构的微流控芯片,通道尺寸为2cm×50μm×50μm,同时为聚焦20nm纳米颗粒还设计了尺寸为2cm×20μm×20μm的微通道。芯片采用聚二甲基硅氧烷材料,通过标准软光刻技术制备而成,通道内嵌有空心金属电极用于施加直流电场,为纳米颗粒的操控提供了实验平台。

电弹性和焦耳热协同操控:通过施加直流电场与非牛顿流体的粘弹性特性相结合,实现了纳米颗粒的电弹性操控。实验中,纳米颗粒在电场作用下产生滑移速度,与非均匀剪切率场中的聚合物应力相互作用,产生升力从而实现聚焦。同时,为解决高电场下焦耳热带来的温度升高问题,研究团队采用干冰冷却系统对芯片进行温度控制,有效降低了焦耳热对纳米颗粒操控的不利影响。

实验参数优化与纳米颗粒操控:通过系统实验,研究团队优化了电场强度、流速和聚乙二醇(PEO)溶液浓度等关键参数。实验结果表明,适当调整这些参数可以显著改善纳米颗粒的聚焦效果。在优化条件下,验证了该方法对不同尺寸纳米颗粒的高效操控能力。

关键结论

通过优化参数,100 nm纳米颗粒在大尺寸微通道中实现了高通量聚焦,聚焦效果随电场强度增加而改善。在低流速和低电场条件下,100 nm纳米颗粒也能实现高效聚焦。进一步实验表明,通过增加电场强度并结合干冰冷却,20 nm 纳米颗粒也能在大尺寸微通道中实现高效聚焦,且在小尺寸微通道中,聚焦效果更为显著。

图片解析

图1综合展示了微通道的尺寸设计、微流控芯片的整体结构以及纳米颗粒在多物理场控制下的操控原理。其中,微通道为直矩形结构,尺寸参数满足高通量操作需求;芯片集成有电极和流体通道,用于施加电场和输送纳米颗粒悬浮液。此外,图中还通过示意图解释了纳米颗粒在非牛顿流体中受电场和流场耦合作用的迁移机制,以及不同PEO浓度溶液的流变学特性,为后续实验提供了理论基础。

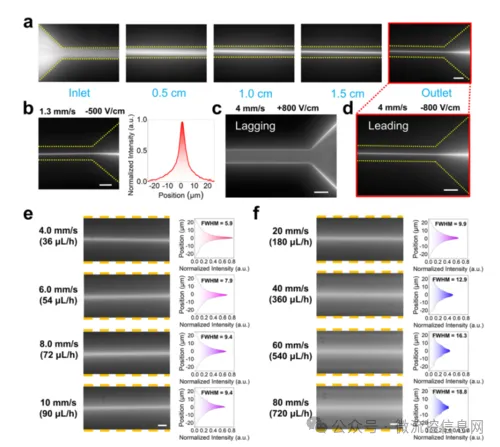

图2呈现了在优化条件下,100 nm 纳米颗粒在大尺寸微通道中的高通量聚焦过程及效果。通过荧光成像技术记录了纳米颗粒从均匀分布到逐步向通道中心聚焦的动态过程,展示了不同位置的荧光图像,以及在不同流速和电场强度下聚焦效果的量化分析。结果表明,适当调整电场方向和强度可有效驱动纳米颗粒迁移并实现聚焦,且聚焦效果随电场强度增加而显著提升,为纳米颗粒的高效操控提供了实验依据。

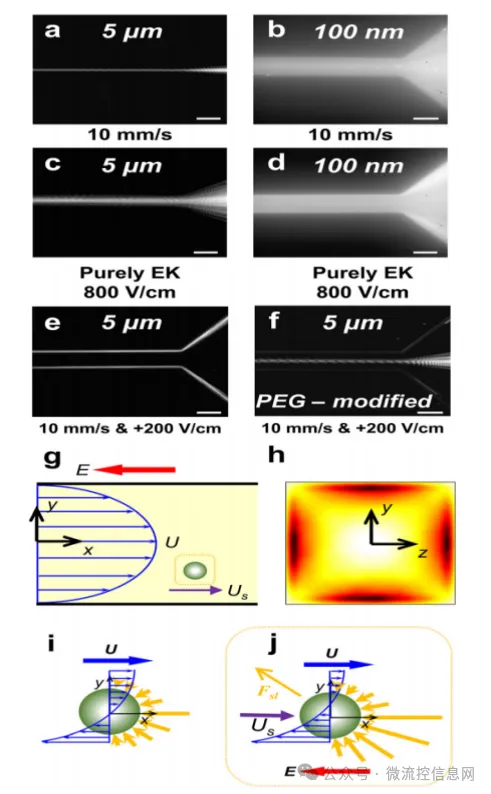

图3通过一系列实验和理论模型,深入剖析了纳米颗粒在电场和非牛顿流体流场共同作用下的迁移机制。对比了纯压力驱动流、纯电场驱动以及电场与流场耦合条件下纳米颗粒的迁移行为,揭示了电场引起的滑移速度在非均匀剪切率场中引发的聚合物应力不对称分布是纳米颗粒产生升力并实现聚焦的关键因素。此外,通过示意图清晰地展示了聚合物应力的分布特点及其对纳米颗粒迁移方向的影响,为理解纳米颗粒在复杂流场中的操控机制提供了理论支持。

图4系统研究了电场强度、流速和PEO溶液浓度这三个关键因素对纳米颗粒聚焦效果的影响。通过一系列实验数据,展示了不同电场强度下纳米颗粒聚焦的荧光强度分布和半高宽变化,表明电场强度的增加可显著改善聚焦效果;同时,分析了不同流速和 PEO 浓度组合下的聚焦性能,发现 PEO 浓度在一定范围内对聚焦效果有显著影响,过高或过低的浓度均不利于纳米颗粒聚焦。该图通过量化分析为优化纳米颗粒操控条件提供了重要参考。

图5聚焦于高电场下焦耳热对纳米颗粒聚焦的影响及其控制方法。通过模拟和实验展示了不同电场强度下微通道内的温度分布,揭示了焦耳热引起的温度升高对纳米颗粒聚焦的潜在负面影响。进一步通过干冰冷却系统实现了对芯片温度的有效控制,并在高电场条件下展示了纳米颗粒的聚焦效果,证明了温度控制策略可显著提升纳米颗粒聚焦的效率和稳定性,为高通量纳米颗粒操控提供了可行的热管理方案。

图6展示了在优化的电场和温度控制条件下,20 nm 纳米颗粒在不同尺寸微通道中的聚焦实验结果。通过对比不同电场强度和流速下的聚焦效果,证明了该方法对更小尺寸纳米颗粒的有效性。特别是在小尺寸微通道中,即使在较低电场强度下也能实现高效聚焦,且聚焦精度显著提高,表明通过调整微通道尺寸和操控参数,可进一步提升纳米颗粒操控的性能,为实现高精度纳米颗粒操控提供了实验验证。

总结与展望

本文通过结合电场和非牛顿流体的粘弹性特性,提出了一种高通量、精准操控纳米颗粒的新方法。该方法通过优化电场强度、流速和聚合物浓度等参数,实现了纳米颗粒的高效聚焦,并通过干冰冷却系统有效解决了高电场下的焦耳热问题。实验结果表明,该方法不仅适用于较大尺寸的微通道,还能在小尺寸微通道中实现更高的聚焦效率,具有广泛的应用前景。

未来的研究可以进一步探索该方法在不同类型的纳米颗粒和复杂生物样本中的应用潜力。此外,结合其他微流控技术可能会进一步提升纳米颗粒操控的效率和精度。同时,开发更高效的温度控制技术和更小尺寸的微流控芯片,有望实现更高通量和更精准的纳米颗粒操控。

本文转载自微流控信息网